- 作者簡介

- 編輯推薦

內容推薦

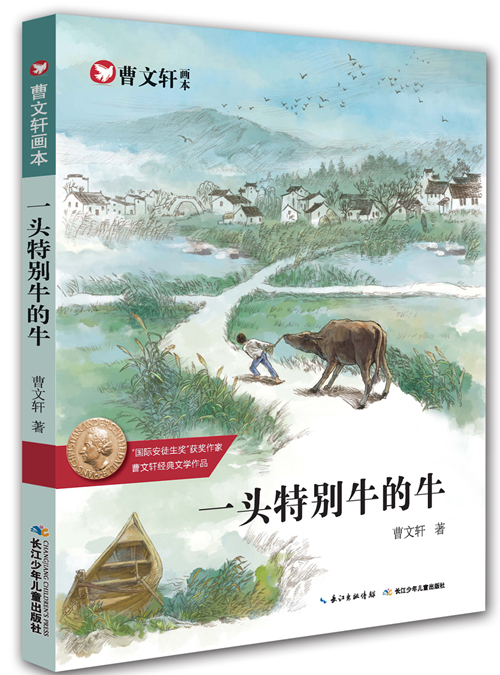

《一頭特別牛的牛》講述一位十五歲的少年第一次獨自去海邊買一頭海牛回家的過程。返程的路上,在馴服和抗爭中,他與這頭桀驁不馴的海牛磨合、較量、角力了兩天兩夜,終于順利地將牛牽回了家,真正實現了從一個男孩到男子漢的蛻變。這是一篇典型的“在路上”的成長小說,它的深刻內涵就在于寫出了“成長”的特殊魅力——在不可能中尋找可能。

《金船》中的六順面對的也是成長,何九陪伴他擔負了成長的代價。何九被村里人誤認成是偷走村里大木船的賊,盡管何九沒有偷船,但他依然選擇通過拾田螺、賣田螺掙錢,希望有一天能為村里新買一條船,成長中的六順加入了何九……這一老一少兩個人在用他們高尚的靈魂完成著撿拾田螺這一普通的行為。曹文軒通過這些“卑微”而“高大”的人物形象,培植著孩子高潔的精神人格。

目錄

閱讀部分章節

一

他家要買牛。

這里往西300里是蘆蕩,往東300里則是大海。這里用的牛分兩種,從蘆蕩引回來的叫“蕩牛”,從海邊引回來的叫“海牛”。蕩牛軀殼瘦小,力氣單薄,一個小小的石磙子就會拖得它直噴鼻子,嘴邊光泛白沫,肩胛像沉船一樣傾斜下來。這種牛使人很有點瞧不起。“嘻,蕩牛!”連孩子們都常用大拇指按住鼻子,不斷扇動其它四指,表示深深的蔑視。只有一點好處:價賤。海牛是海灘上野放的牛,啃嚙海灘上的蘆葦長大。這種牛骨架高大,體格健壯,脾氣如同它身邊的大海,暴烈、力大無窮,沉重的鐵犁插進再硬的泥土,它也能拉起撒蹄飛跑,濺起一團團黑色的泥浪,累得扶犁的大漢氣喘吁吁、大汗淋淋。這牛往那兒一立,就顯出一股昂然之氣。握著這種牛韁繩的主人,臉上則會顯出一派矜持和傲氣。

他家有了一片地,一片荒地。

祖母說: “我要給孫子買條牛。”

買海牛。

祖母顫顫巍巍地捧著藏錢的黑陶罐,問他:“真不念書啦?”

“我已經說過了,沒考上高中。”

祖母是個十足的瞎子。但此刻,她的眼睛里卻分明透著疑惑:老師曾不止一次上門向她夸耀過她孫子的成績,怎沒考上?

他的頭因為難過而低垂……

天底下,他唯一的親人就是瞎祖母。父親在他三歲時暴病身亡。僅隔一年,母親又得病去世了。母親下葬的那天,祖母把像小雞雛一樣哆嗦著的他緊緊摟在懷里。坐在媽媽的棺材遠去的路口,她用手撫摸著他柔軟而發黃的稀發,凄苦的面孔沖著陰沉的天空,只對他說一句:“別怕!”

瞎祖母,獨自一人,居然把他利利落落地拉扯到15歲。

現在她衰老了。

那天,她錘著搓繩用的稻草,錘著錘著,榔頭從她無力的手中滑脫出來,砸在了另一只發僵的手上,皮開了,紫黑色的血從手指縫里一滴連一滴地落在金色的稻草上。她哆哆嗦嗦地摸起榔頭還要錘,他一眼瞥見了血,跑過來抓起了她的手,用嘴唇輕輕地吮凈了她手上的血跡:“你怎么啦?”祖母眨著眼睛,笑了笑:“榔頭掉下來了。”他第一次仔細地打量著祖母:她的兩個瘦削的肩胛高高聳起,麻網似的一頭白發飛張著,暗黑色的臉上布滿橫七豎八的皺紋,牙齒脫落了,兩腮癟陷下去,嘴角承受不住面頰肌肉的松弛而低垂,雙手的骨節變得粗大,彎曲著,不易伸直,也不易收攏。

她的身后堆著一堆草繩。

他松開她的手,拉過繩看著:她的手由于缺乏足夠的力量,繩子搓得十分稀松,像根軟帶子。他雙手捏著繩子一攏,那繩子便分為兩股;而在過去,由于繩子帶著一股含蓄的力量,立即會擰成麻花。人們總是夸祖母的繩子:“像根鐵條似的。”

現在,她的繩子大概賣不出去了,身后竟堆了那么高高的一堆。

他丟下繩子,垂頭走到陰涼的河邊。

第二天,他把閉著眼睛都不會做錯的題目,錯得一塌糊涂......

“你怎么會考不上呢?”祖母盯著他。

他說:“把你攢的錢買條海牛吧。”

祖母從未見過自己一口飯一口水撫養大的孫子究竟長成了什么樣子。她伸出手去,在孫子的身上摸著。

他有點不好意思。

他的身體還沒有發育成熟,單薄得像片鐵片,脖子、胳膊、腿,都是細長的,胸脯還是孩子樣的扁平,但挺得很直,很有力感。眼睛既深又亮。整個兒看上去,像是一把過于鋒利的刀削出來的,瘦,而有精神。

祖母把黑陶罐遞給他:“夠買一條牛啦。”

“數數嗎?”

祖母搖搖手。十幾年里,她無休止地搓著草繩,賣掉,一分一分地投往黑陶罐。這錢一分一分,不是從她的手上過的,而是從她心里過的。她忘不了這個數目:七百塊!

“就請你德魁大叔幫咱下海牽回頭大牛來吧。”祖母被這件大事所激動,所興奮,顯得精神蓬勃,那對瞎眼似乎也在熠熠發光。

“干嗎請人呢?”

祖母搖搖頭。她舍不得,也不放心讓她唯一的、才15歲的孫子去干這樣艱辛的大事。去,坐汽車一天;回,得趕著牛,日夜趕路也得三天。再說,她是一個瞎子,和孫子合用一雙眼睛,她也離不開他。

“我看不見,燒呀煮的,一個火星迸到干柴上,這茅屋……?”

他不吱聲。晚上,他把祖母托付給好朋友們,夜里,帶著錢,悄然離開了家門……